El arte de perder se domina fácilmente;

tantas cosas parecen decididas a extraviarse

que su pérdida no es ningún desastre.

tantas cosas parecen decididas a extraviarse

que su pérdida no es ningún desastre.

Pierde algo cada día. Acepta la angustia

de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano.

El arte de perder se domina fácilmente.

de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano.

El arte de perder se domina fácilmente.

Después entrénate en perder más lejos, en perder más rápido:

lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar.

Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre.

lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar.

Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre.

Perdí el reloj de mi madre. Y mira, se me fue

la última o la penúltima de mis tres casas amadas.

El arte de perder se domina fácilmente.

la última o la penúltima de mis tres casas amadas.

El arte de perder se domina fácilmente.

Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades. Y aun más:

algunos reinos que tenía, dos ríos, un continente.

Los extraño, pero no fue un desastre.

algunos reinos que tenía, dos ríos, un continente.

Los extraño, pero no fue un desastre.

Incluso al perderte (la voz bromista, el gesto

que amo) no habré mentido. Es indudable

que el arte de perder se domina fácilmente,

así parezca (¡escríbelo!) un desastre.

que amo) no habré mentido. Es indudable

que el arte de perder se domina fácilmente,

así parezca (¡escríbelo!) un desastre.

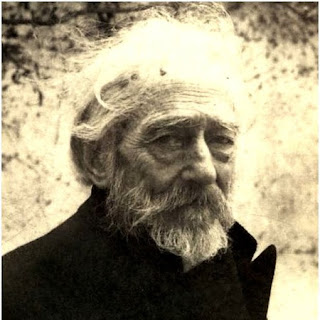

Elizabeth Bishop (Worcester, Massachusetts, 8 de febrero de 1911 - Boston, 6 de octubre de 1979) fue una poetaestadounidense, distinguida como poeta laureada de los Estados Unidos (1949-1950) y Premio Pulitzer de poesía en 1956.